最低賃金の急激な上昇への対応について再考する

1. はじめに

2025年度の最低賃金は、全国加重平均で前年から66円(6.3%増)上昇し、1,121円となります。これは2015年11月に当時の安倍元首相が「全国平均1,000円を目指す」と表明してからわずか8年で実現した数値です。2023年10月にはすでに全国加重平均が1,000円を突破しましたが、2025年度には全都道府県が1,000円を超えることになりました。

最低賃金の上昇はここ数年、非常に急激であり、企業にとって賃金改定はもはや毎年の恒例行事になっています。これまでは非正規雇用者を中心に影響が見られましたが、現在では正社員の賃金体系にまで影響が及びかねない状況にあります。したがって、最低賃金の上昇をどう受け止め、どのように対応していくべきかを改めて考える必要があります。

2. 最低賃金上昇が企業に与える影響

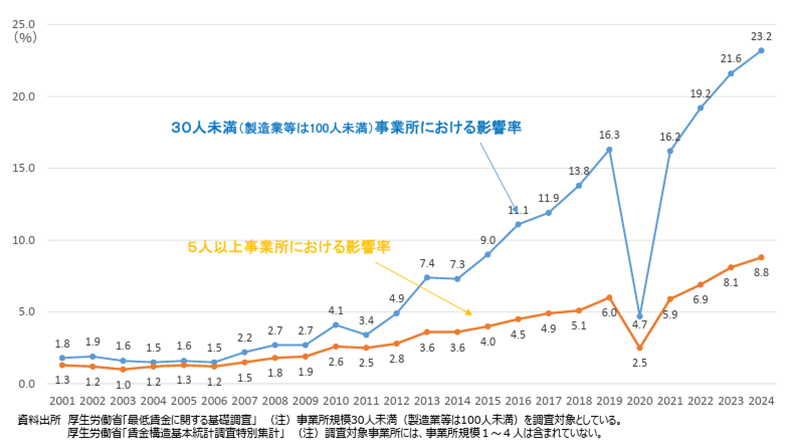

厚生労働省の調査(図表1)をみると、最低賃金改定後に賃金が下回る「影響を受ける労働者」の割合は2014年の3.6%から2024年には8.8%に拡大しました。特に小規模事業所(従業員30人未満、製造業は100人未満)では、2014年に7.3%だったものが2024年には23.2%となり、労働者の約4分の1が対象となっています。

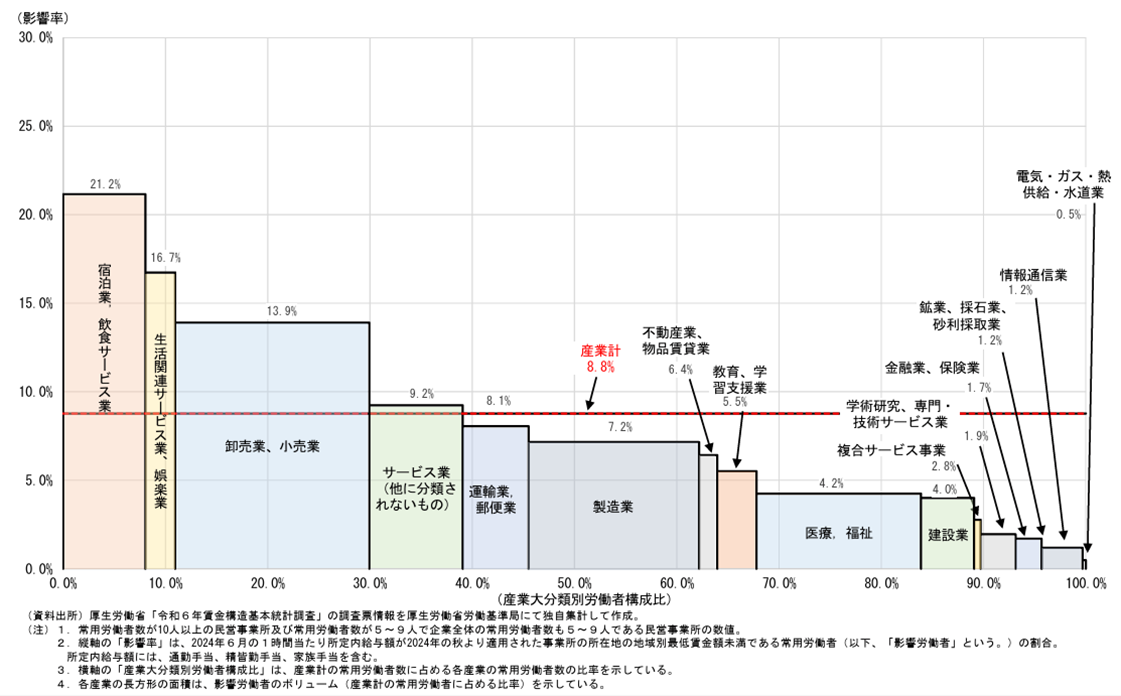

業種別(図表2)にみると、「宿泊業・飲食サービス業」で21.2%、「生活関連サービス業・娯楽業」で16.7%、「卸売業・小売業」で13.9%、「サービス業(分類されないもの)」で9.2%と、いずれも人手不足が深刻な業界で高い割合を示しています。低賃金が人材不足をさらに悪化させている構図が浮かび上がります。

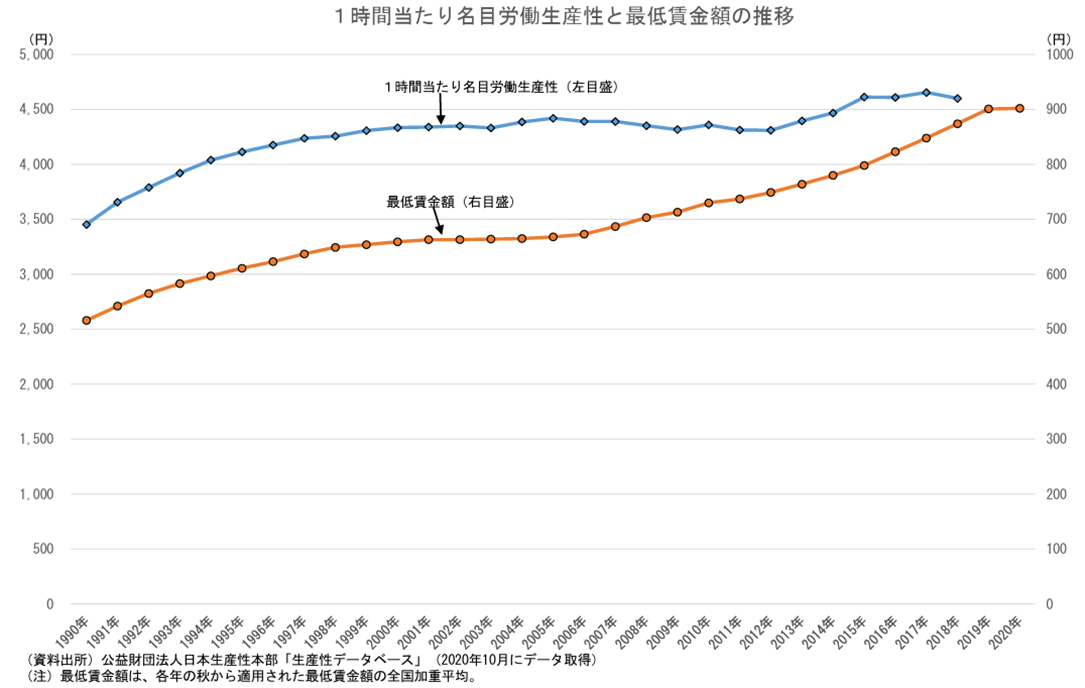

一方で最低賃金の伸び率と労働生産性との関係(図表3)をみると、1990年以降最低賃金は右肩上がりで上昇を続けていますが、1時間あたりの労働生産性は2000年代以降長らく横ばいでした。2012年以降は再び増加傾向にあるものの、2006年以降は最低賃金の上昇ペースに追いついていません。その結果、企業の労働分配率は上昇し、人件費負担が経営を圧迫する構造が続いています。

図表1.最低賃金の影響率の推移(企業規模別)

資料:「最低賃金の影響率の推移」厚生労働省

図表2.業種別最低賃金の影響率(2024年)

資料:「産業別の影響率」厚生労働省

図表3.1時間あたり労働生産性と最低賃金の推移

資料:「最低賃金に関する先行研究・統計データ等の整理(案)」厚生労働省

3. 諸外国との比較

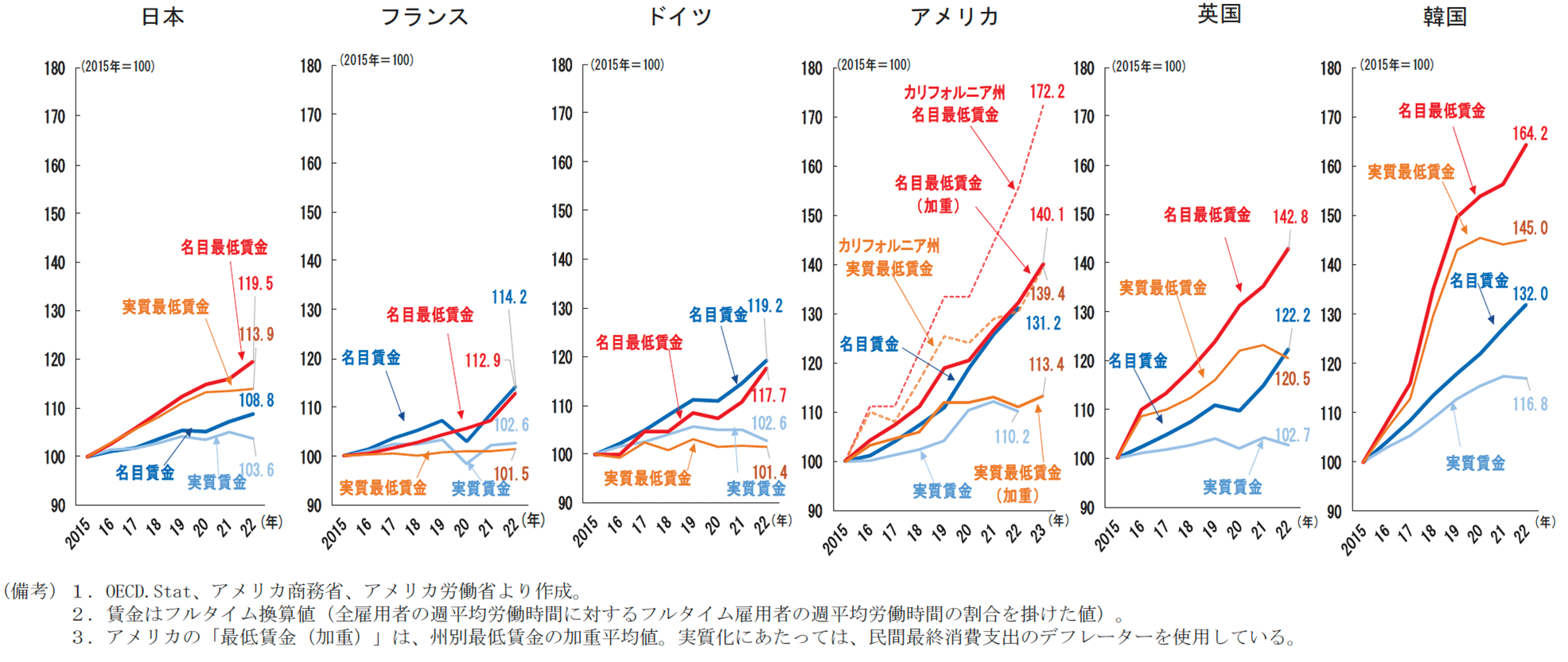

最低賃金を主要国と比較する(図表4)と、日本の水準や上昇率の特徴がより鮮明に見えてきます。

2015年から2022年までの7年間で、日本・フランス・ドイツは名目最低賃金の伸び率が2割未満にとどまりました。これに対し、アメリカ・イギリス・韓国は4割を超える上昇を記録しました。特に韓国では急激な最低賃金の上昇が議論を呼びましたが、労働者の生活改善という面では一定の効果をもたらしています。

最低賃金が賃金全体の中でどれほどの比重を持つかを示す指標である「カイツ指数」をみると、韓国が60.4%、イギリスが58.0%、ドイツが52.6%、日本は45.6%でした。日本は相対的に低い数値ですが、最低賃金の上昇幅が一般賃金の伸びを上回っているため、今後影響を受ける労働者の割合が拡大する可能性があります。

図表4.主要国の賃金・最低賃金(名目・実質)の推移

資料:「主要国における最低賃金制度の特徴と課題」令和5年12月内閣府政策統括官

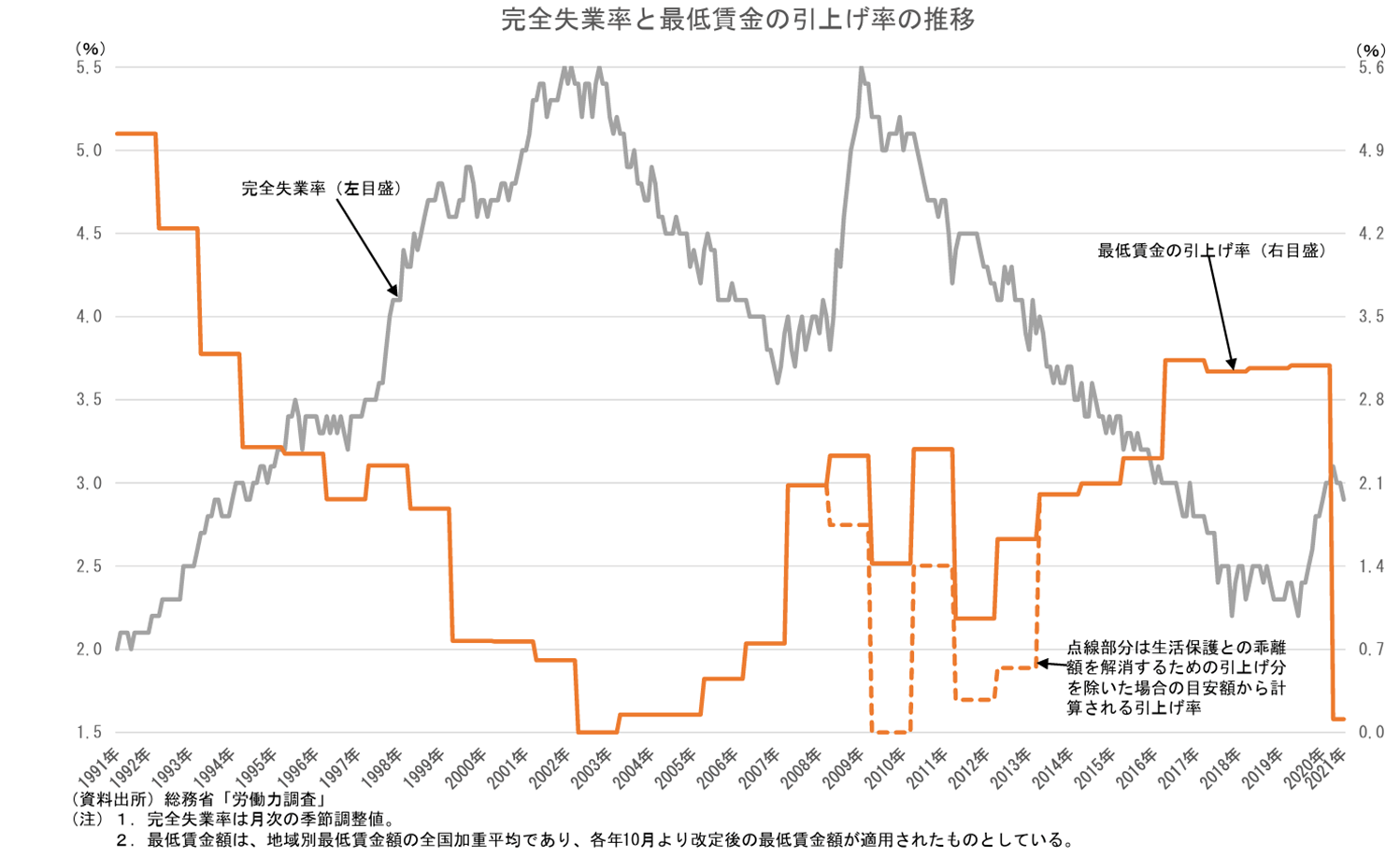

4. 今後の動向と国際的枠組み

厚生労働省の統計(図表5)によれば、最低賃金引き上げ率は完全失業率と逆相関する傾向があります。失業率が高い時期には引き上げ率が抑制され、逆に失業率が低い時期には大きな引き上げが行われるという傾向です。現在、日本は深刻な人手不足に直面しており、生産年齢人口の減少も相まって、今後も高い引き上げ率が続く可能性が高いと考えられます。

国際的には、EUが2022年11月に「最低賃金指令」を施行しました。この指令では、購買力、賃金水準、賃金上昇率、長期的な生産性の動向などを総合的に考慮して最低賃金を定期的に見直すことを義務付けています。世界的に経済成長が鈍化する中で、最低賃金の引き上げは労働者生活の維持を図る重要な政策手段として位置づけられつつあります。

日本でも最低賃金の政策的重要性は高まっており、単なる賃金調整の枠を超え、社会全体の労働力確保や経済成長の基盤に直結する課題となっています。

図表5.最低賃金引上げ率と完全失業率の推移

資料:「最低賃金に関する先行研究・統計データ等の整理(案)」厚生労働省

5. 企業が取り得る対応策

最低賃金の急上昇に伴い、企業はこれまで以上に多様で戦略的な対応を求められています。特に正社員への影響が無視できなくなっている現在、以下のような手段が考えられます。

(1)基本給の一律引き上げ(ベースアップ)

全社員の基本給を一律に引き上げる方法です。社員間の序列を維持でき、公平感も確保できますが、人件費の増加幅が大きく、業績への影響は避けられません。実際に小売業のクライアントでは、毎年の最低賃金改定額を基準に給与テーブルを見直し、定期昇給とは別枠で調整を行う仕組みを導入しています。

(2)一部社員の賃金引き上げ

最低賃金を下回る社員のみを対象とする方法です。人件費増加を最小限に抑えることが可能ですが、非対象の社員から不満が出やすく、賃金格差の縮小や序列の崩壊につながる恐れがあります。非正規と正社員の賃金が近づいてきている現状では、実行が難しくなりつつあります。

(3)所定労働時間の短縮

月給制や日給制の場合、所定労働時間を短縮することで時間当たりの賃金を引き上げ、最低賃金をクリアする方法です。人件費を抑えつつベースアップに近い効果を得られます。ただし時給制には適用できず、短時間で従来以上の成果を求める体制が前提となります。実際にサービス業の企業では、正社員を対象に導入したところ、社員からは好意的な反応が得られています。

(4)賞与制度の見直し

最低賃金の計算対象外である賞与を原資として、基本給に振り替える方法です。年収を維持したまま安定収入を確保でき、最低賃金への対応も可能となります。社員にとってはメリットが大きい反面、企業は業績に応じた柔軟な賞与調整の余地を失うリスクを抱えます。

(5)人事制度の刷新

全社員の給与を一律に右肩上がりで増やすのではなく、成果や貢献度を基準に賃金を決定する制度への移行です。労働生産性向上と人件費抑制を両立できる可能性があり、今後最も注目される対応策の一つです。

6. まとめ

最低賃金の上昇は、非正規雇用者だけでなく正社員にも広がり、企業の賃金制度全体に深刻な影響を与え始めています。従来の部分的な対応策では限界が見え始めており、企業には抜本的な人事制度や賃金体系の見直しが求められます。

多田国際コンサルティング株式会社では、最低賃金への対応だけでなく、人事制度の設計や定年延長制度の導入など、幅広いコンサルティングを行っています。今後の企業経営を見据え、ぜひお気軽にご相談ください。

プロフィール

多田国際コンサルティング株式会社 フェロー 佐伯克志

私たち多田国際コンサルティンググループは、多田国際コンサルティング株式会社と多田国際社会保険労務士法人で構成しております。

多田国際コンサルティング株式会社では、労務分野の豊富な知見をベースとした、専門性の高い人材・組織系のコンサルティングサービスにより、人事制度、人材育成、労務管理等はもちろん、 IPO、M&A、海外進出といった企業を取り巻く様々な課題の解決を通して、企業価値向上をサポートして参ります。

InfoLoungeとは

InfoLoungeとは ログインでお困りの方

ログインでお困りの方